Artigo publicado Valor 30 Maio 2011

Renato Janine Ribeiro

Prof. titular de ética e filosofia política na USP

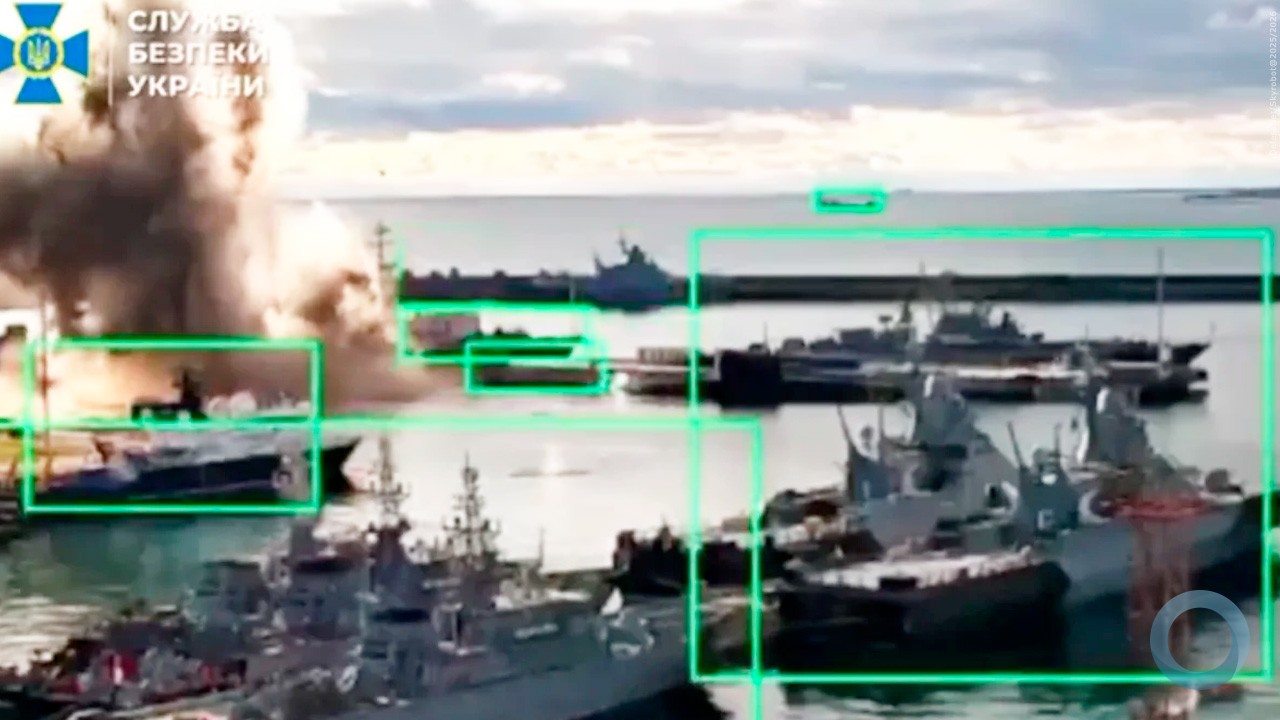

Nesta sexta-feira de manhã (27MAI11), fui do aeroporto ao centro de Barcelona, para falar no encontro da Academia da Latinidade sobre o imaginário democrático. Quando chegava, outra participante, a tunisiana Hélé Beji, dava uma entrevista à televisão espanhola sobre a revolução em seu país. De repente, ouvimos os helicópteros da polícia catalã que começavam a tarefa, que terminou sangrenta, de retirar as pessoas que ocupavam a Plaça de Catalunya pedindo uma política melhor e diferente. Com o ruído, ficou impossível ela gravar. "Igualzinho ao que aconteceu na Tunísia", comentou.

Mais tarde, pelas 20h, estive na praça. Mais de cem pessoas tinham sido feridas ao meio-dia; ao entardecer, havia jovens e gente madura: muitos com flores nos cabelos, ou cartazes escritos a mão, geralmente com frases de Gandhi. A calma era absoluta. Eu imaginaria, se fosse no Brasil, um clima de pós-devastação, mas não foi o caso. Não era um ambiente de ressaca ou fim de festa. As coisas estavam sóbrias, mas não tristes.

O Mediterrâneo está passando de uma primavera a outra. Primeiro, foi a primavera árabe, que na verdade começou no inverno mas, enfim, a imagem que pegou é a da primavera, a primeira estação, a inaugural, a das flores, da vida e da beleza. Lá se rompeu um paradigma idiota, o do conflito das civilizações, caro a Huntington e aos conservadores. Está-se mostrando possível unir democracia e cultura islâmica como, por sinal, há tempos propõe Tariq Ramadan, outro pensador que frequenta as reuniões da Academia da Latinidade. Mas, agora, está sendo a primavera ibérica, que é bem diferente.

Por que a diferença? Porque a questão é a de uma nova política. Ou deveríamos falar em duas novas políticas. A fusão do islamismo com a democracia é muito importante. Curiosamente, desde que se provou que o Iraque não tinha armas de destruição maciça e que o pretexto de Bush para invadir aquele país rico em petróleo era falso, a direita norte-americana assumiu o discurso da mudança de regime – isto é, da implantação da democracia no mundo islâmico, a começar pelos países ocupados, Iraque e Afganistão. Mas foi uma democracia não-preparada, com colaboracionistas locais de pouca credibilidade e desrespeito por culturas que os ocupantes desconheciam. O que ora sucede na margem sul do Mediterrâneo são movimentos autônomos, que incomodam as potências ocidentais por questões geopolíticas, mas têm raízes nas suas próprias sociedades. Se derem certo, o que não está garantido, mudará a política mundial.

Já na Espanha e em Portugal se quer outra coisa. Na verdade, a palavra certa não é o que se quer: é o que se deseja. Há a convicção de que se esgotou a maneira usual de fazer política usual. Por isso, muitos dos que vão às praças ibéricas não se importam com as eleições que houve na Espanha e haverá em Portugal. O resultado delas pode beneficiar os políticos conservadores. Mas os manifestantes não se batem por uma política menos ruim, com redução de danos, menos opressiva. Lutam por outra coisa.

Penso que as gerações que não tiveram, como a minha, a oportunidade de ser jovens em 1968 acabaram mitificando – mas com razão – aquele ano. Vejam: desde que entramos na era das revoluções, timidamente com a inglesa de 1688, decididamente com a americana de 1776 e a francesa de 1789, elas têm duas características. Primeiro, são imprevisíveis. Mas, segunda, depois de acontecerem, são explicáveis. Dá para encontrar suas causas, usualmente econômicas, talvez sociais. Dá para mostrar que era impossível continuar o sistema colonial, ou feudal, ou o atraso russo.

A grande exceção foi 1968. Não há explicação para a enorme explosão que tomou conta do mundo. Sua causa mais provável pode ter sido, simplesmente, o tédio. Uma semana antes de começar, com a invasão do dormitório feminino de Nanterre pelos rapazes, um jornalista francês, Pierre Viansson-Ponté, publicava um artigo com o título "A França está entediada". Não havia uma crise econômica notável, desemprego significativo, guerra colonial, nada disso. Mas as pessoas não aguentavam mais alguma coisa vaga, porém insuportável.

Nem os revoltosos do maio francês sabiam o que estavam fazendo. Muitos usavam os slogans marxistas e acreditavam fazer uma revolução bolchevista, com as adaptações requeridas por ocorrer num país desenvolvido, culto e com forte sociedade civil. O que chamamos de "maio de 1968" só nasceu uns dois anos depois, à medida que foi sendo evocado – depois que o Partido Comunista deixou claro que não faria a revolução. Prevaleceu então a lembrança anárquica, criativa, sobre a crônica do que realmente sucedera. Foi um caso excepcional de invenção da memória, com toda a riqueza que essa pode trazer.

Desde então ressurge, cada poucos anos, um anseio por um 1968 – claro, pelo 68 mítico. É um desejo de utopia. Surge sem causa ou, se há causas, não são suficientes para explicar a consequência. A primavera ibérica pode dar em nada. Mas mostra, pelo menos, que o melhor da energia da sociedade, pelo menos de tempos em tempos, anseia por algo que seja político, mas completamente diferente de "tudo o que está aí". No Brasil o PT soube, por um tempo, captar essa energia. Isso terminou. Mas continua havendo, mundo afora, esse desejo, que nem os ecologistas conseguem absorver. Descartá-lo como "utópico", no mau sentido, é esquecer que só ele pode renovar a política. Acreditar que possa ser tomado pelos partidos existentes é uma ilusão. O fato é que, até hoje, essa energia trouxe resultados aquém dos esperados, mas além dos previstos.

|

DefesaNet

ESPANHA – Indignados e Polícia em Conflito 28 Maio 2011 Link |