Doze anos após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, a nova torre do One World Trade Center domina o céu de Nova York. Há muito, o chamado Marco Zero já foi reconstruído. O mentor dos ataques, Osama bin Laden, está morto. Nesse meio tempo, os militares americanos se retiraram do Iraque, e seu retorno do Afeganistão está planejado para 2014.

O que restou foi uma política de segurança que tem dominado a forma de pensar e agir dos governos americanos desde os atentados. "Nos anos 1990, o aspecto econômico tinha primazia nos EUA", observa o cientista político Martin Thunert, do Heidelberg Center for American Studies. No entanto, isso mudou abruptamente após os ataques. "Depois, a primazia passou a ser da segurança. E, com algumas ressalvas, isso vale até hoje."

"Guerra ao terrorismo"

A guerra dos drones ou a vigilância em larga escala pelos serviços secretos têm origem nas medidas adotadas pelos EUA após o 11 de Setembro. Desde que, logo em seguida aos ataques, o então presidente George W. Bush declarou "guerra ao terrorismo", os órgãos de segurança cresceram consideravelmente no país.

Segundo o jornal Washington Post, desde 2001 o orçamento dos 16 serviços secretos dobrou, alcançando 52,6 bilhões de dólares. A partir das revelações do ex-contratado da Agência de Segurança Nacional (NSA) Edward Snowden, tornou-se público que entre as atribuições dos departamentos estava interceptar, em massa, canais de comunicação em todo o mundo – inclusive em Estados aliados.

Fundado em 2002, o Departamento de Segurança Interna é o terceiro maior órgão federal dos Estados Unidos. Seus 200 mil funcionários têm como principal tarefa proteger a população de ameaças terroristas. Desde os ataques em Nova York e Washington até 2012, os gastos militares americanos mais do que duplicaram – de 312,74 bilhões de dólares para 682,45 bilhões de dólares. O principal destino das verbas foram as campanhas no Iraque e no Afeganistão, empreendidas pelos EUA sob o pretexto de uma "guerra contra o terror".

Na sequência do 11 de Setembro, os EUA não apenas ampliaram e interconectaram mais intensamente seus serviços secretos, departamentos de investigações e forças armadas, como também estenderam sensivelmente as respectivas áreas de competência. Uma das bases legais para isso foi o chamado "Patriot Act", aprovado no Congresso em 25 de outubro de 2001, ainda sob a forte comoção dos atentados.

A lei federal, que restringe fortemente os direitos civis, teria vigência limitada. No entanto, ela tem sido repetidamente prorrogada no Congresso, desde que foi aprovada, e algumas de suas provisões centrais continuam em vigor. Assim, promotores e serviços secretos seguem aptos a interceptar comunicações telefônicas e na internet ou a controlar transações financeiras sem necessidade de ordem judicial.

Em outros casos, os tribunais são encorajados – ou mesmo obrigados – a deferir os requerimentos dos promotores, tão logo se evoque o interesse comum do combate ao terrorismo. Além disso, foi introduzida a assim chamada "Lei do inimigo estrangeiro" (Alien Enemy Law), que prevê a detenção por tempo ilimitado – por exemplo, no campo de prisioneiros de Guantánamo – de não americanos suspeitos de terrorismo, se necessário sem verificação judicial ou apresentação de queixa.

Vigilância e ciberguerra

O crescimento do poder dos serviços secretos e militares americanos também acarretou uma mudança de métodos. De Guantánamo e dos campos e prisões no Afeganistão e no Iraque passaram a chegar notícias do uso de tortura.

Dado que a rede terrorista internacional se descentralizou após o 11 de Setembro, as Forças Armadas dos EUA passaram a se concentrar mais fortemente nos métodos assimétricos de combate, registra o cientista político Martin Thunert. Exemplos são assassinatos seletivos, perpetrados sem processo penal, e cujas vítimas são, sobretudo, adversários não estatais encarados como ameaças em potencial.

Atualmente, ataques preventivos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos são encarados quase com normalidade. "A legitimação das guerras preventivas é um fato, e cada vez mais é aceita", explica Peter Rudolf, especialista em assuntos americanos do Instituto Alemão de Relações Internacionais e de Segurança (SWP, na sigla em alemão). "Afinal, a guerra no Iraque teve como justificativa principal a neutralização de uma possível ameaça futura. As missões com drones seguem essa lógica."

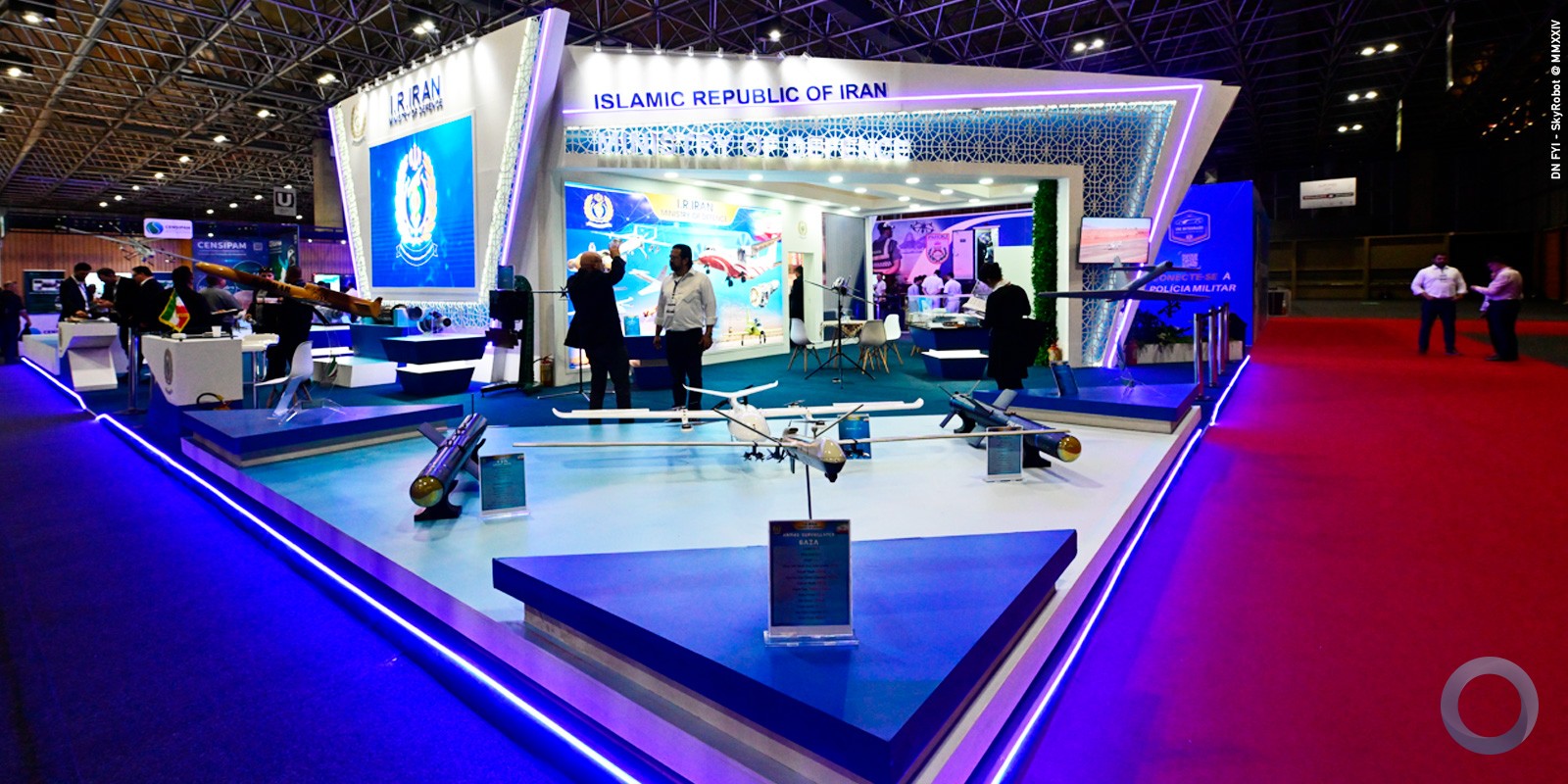

Barack Obama ampliou consideravelmente o emprego de veículos aéreos não tripulados, iniciado no governo George W. Bush. Segundo estimativas independentes, pode chegar a 3.500 o número de mortos na zona da fronteira afegã-paquistanesa, desde 2004 – entre eles, centenas de civis. Também no Iêmen e na Somália houve numerosas ofensivas com drones.

A longa sombra da política antiterror

Segundo Peter Rudolf, os instrumentos da guerra antiterror prejudicaram a imagem internacional dos Estados Unidos, e por isso o governo Obama vem tentando abrandá-los. Em maio de 2013, o presidente prometeu fechar o presídio de Guantánamo, assim como restringir seriamente a guerra dos drones e submetê-la a normas mais rigorosas. De qualquer modo, nos últimos três anos o número de ataques não tripulados caiu.

No futuro, os Estados Unidos não pretendem mais empreender "uma guerra global ilimitada contra o terrorismo", declarou Obama em discurso, falando de "uma nova fase". Neste meio tempo, o termo "guerra contra o terror" desapareceu do vocabulário oficial de sua gestão, sendo substituído por "luta contra o terror".

"Na realidade, os EUA continuam se considerando parte de um conflito armado que não é internacional, uma guerra contra a Al Qaeda e suas forças aliadas. Isso pode ser interpretado de forma muito ampla, é claro", observa Rudolf. Embora não seja mais prioridade máxima para o presidente americano, essa guerra é indispensável para a justificação dos meios empregados, diz o colaborador da SWP.

Os instrumentos e métodos de política de segurança estabelecidos após o 11 de Setembro e mais tarde estrategicamente modificados seguem fazendo parte do repertório da política de segurança dos Estados Unidos. Embora Obama pretenda regulamentá-los mais rigorosamente no futuro, é bem pouco provável que os EUA venham a abrir mão deles, de acordo com os observadores ouvidos pela DW.